市民の憩いの場、また通年観光地として親しまれている県立霞ヶ城公園は、遠く室町時代から江戸時代終焉まで400有余年の長きにわたり営まれた「二本松城址」。三方が丘陵で囲まれた"馬蹄型城郭"で、自然地形を巧みに利活用した要塞堅固な名城であった。幾百星霜を経た今日でも、各所に往時の姿が偲ばれる貴 重な史跡・名勝・天然記念物が数多く点在している。

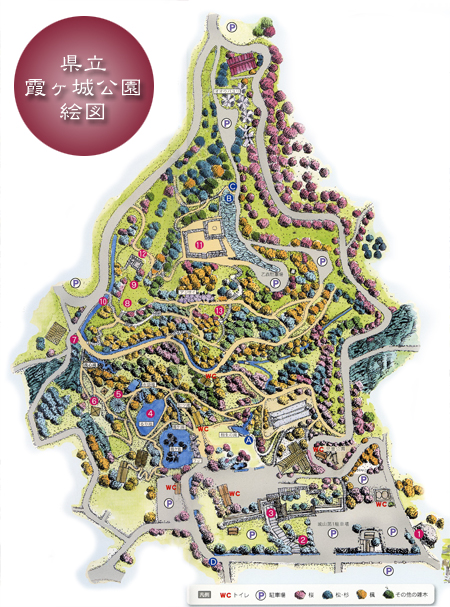

県立霞ヶ城公園絵図

地図内の番号をクリックすると案内文をご覧いただくことができます。

二本松城大手門跡

二本松城主・城代等の変遷

| 領主 | 区別 | 氏名 | 在職期間 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 畠山 | 城主 | 満泰・(満盛) |

|

||||

| 持重・政国 | |||||||

| 村国・家泰 | |||||||

| 義氏・義国 | |||||||

| 義継・義綱 | |||||||

| 伊達政宗 | 城主 | 片倉景綱 | 天正14年(1586)7月~同14年(1586)9月 | ||||

| 城主 | 伊達成実 | 天正14年(1586)9月~同18年(1590)6月 | |||||

| 城代 | 石母田景頼 | 天正18年(1590)6月 | |||||

| 城代 | 大篠宗綱 | ~ | |||||

| 城代 | 柴田宗義 | 同18年(1590)8月 | |||||

| 蒲生氏郷 | 城代 | 蒲生郷成 |

|

||||

| 城代 | 町野繁仍 | ||||||

| 城代 | 町野幸和 | ||||||

| 上杉景勝 | 城代 | 秋山定綱 |

|

||||

| 城代 | 下條定親 | ||||||

| 蒲生秀行 蒲生忠郷 |

城代 | 梅原弥左衛門 |

|

||||

| 城代 | 本山安政 | ||||||

| 城代 | 本山安行 | ||||||

| 城代 | 外池良重 | ||||||

| 城代 | 門屋助右衛門 | ||||||

| 城代 | 門屋但馬守 | ||||||

| <幕府領> | 在番 | 酒井右近太夫 |

|

||||

| 在番 | 太田原晴清 | ||||||

| 加藤嘉明 加藤明成 |

城主 | 松下重綱 | 寛永4年(1627)2月~同4年(1627)10月 | ||||

| 城主 | 松下長綱 | 寛永4年(1627)10月~同5年(1628)5月 | |||||

| 城主 | 加藤明利 | 寛永5年(1628)5月~同18年(1641)3月 | |||||

| 代官支配 | 寛永18年(1641)3月~同20年(1643)5月 | ||||||

| <幕府領> | 在番 | 相馬義胤 | 寛永20年(1643)5月~同20年(1643)8月 | ||||

| 丹羽 | 城主 |  丹羽光重 (にわみつしげ) |

寛永20年(1643)8月~延宝7年(1679)4月 | ||||

| 城主 |  丹羽長次 (にわながつぐ) |

延宝7年(1679)4月~元禄11年(1698)6月 | |||||

| 城主 |  丹羽長之 (にわながゆき) |

元禄11年(1698)8月~同13年(1700)12月 | |||||

| 城主 |  丹羽秀延 (にわひでのぶ) |

元禄14年(1701)2月~享保13年(1728)5月 | |||||

| 城主 |  丹羽高寛 (にわたかひろ) |

享保13年(1728)6月~延享2年(1745)5月 | |||||

| 城主 |  丹羽高庸 (にわたかつね) |

延享2年(1745)5月~明和2年(1765)12月 | |||||

| 城主 |  丹羽長貴 (にわながよし) |

明和3年(1766)1月~寛政8年(1796)3月 | |||||

| 城主 |  丹羽長祥 (にわながあきら) |

寛政8年(1796)5月~文化10年(1813)8月 | |||||

| 城主 |  丹羽長富 (にわながとみ) |

文化10年(1813)10月~安政5年(1858)10月 | |||||

| 城主 |  丹羽長国 (にわながくに) |

安政5年(1858)10月~明治1年(1868)12月 | |||||

| 城主 |  丹羽長裕 (にわながひろ) |

明治1年(1868)12月~明治4年(1871)7月 | |||||

藩士の戒めとするため、5代藩主高寛(たかひろ)公が藩儒学者岩井田昨非(さくひ)に命じて、通用門前の自然石に寛延(かんえん)2年(1749)刻ませた4句16文字の銘文。教育資料としてまた行政の規範として価値が高く評価され、昭和10年(1935)に国史跡に指定。

藩士の戒めとするため、5代藩主高寛(たかひろ)公が藩儒学者岩井田昨非(さくひ)に命じて、通用門前の自然石に寛延(かんえん)2年(1749)刻ませた4句16文字の銘文。教育資料としてまた行政の規範として価値が高く評価され、昭和10年(1935)に国史跡に指定。  初代藩主丹羽光重公入府まもなく、城内整備のため御殿と共に最初に建造した櫓(やぐら)門。材料のカシの巨木は領内箕輪村山王寺山の御神木を用いたため、この名がある。

初代藩主丹羽光重公入府まもなく、城内整備のため御殿と共に最初に建造した櫓(やぐら)門。材料のカシの巨木は領内箕輪村山王寺山の御神木を用いたため、この名がある。 光重公時代の造園の姿を今に残す。小規模な回遊式庭園ながら、自然との一体感をかもし出している。

光重公時代の造園の姿を今に残す。小規模な回遊式庭園ながら、自然との一体感をかもし出している。 別称「八千代(やちよ)の松」ともいわれるアカマツの巨木で、樹齢350年を越す。1本の幹から三方に枝を伸ばした独自の形状は見事。

別称「八千代(やちよ)の松」ともいわれるアカマツの巨木で、樹齢350年を越す。1本の幹から三方に枝を伸ばした独自の形状は見事。 城址内に唯一残る江戸期の建造物で、木造カヤ葺き・寄棟平屋造りの茶亭。当時は「墨絵の御茶屋」といい、光重公がこよなく愛した。一時場外への移築により戊辰戦火を逃れ、明治40年(1907)に再移築。上方の洗心滝に感じ入った丹羽家16代当主が改称。

城址内に唯一残る江戸期の建造物で、木造カヤ葺き・寄棟平屋造りの茶亭。当時は「墨絵の御茶屋」といい、光重公がこよなく愛した。一時場外への移築により戊辰戦火を逃れ、明治40年(1907)に再移築。上方の洗心滝に感じ入った丹羽家16代当主が改称。 旧会達製糸会社の社歌を作詞した晩翠は、昭和24年に発表会のため来松。

旧会達製糸会社の社歌を作詞した晩翠は、昭和24年に発表会のため来松。 高村光太郎直筆「樹下の二人」「あどけない話」の一節を、伝説が残る大小一対の「牛石」に銅板ではめ込んでいる。周辺の円形野外劇場のイメージは詩人草野心平の発案。

高村光太郎直筆「樹下の二人」「あどけない話」の一節を、伝説が残る大小一対の「牛石」に銅板ではめ込んでいる。周辺の円形野外劇場のイメージは詩人草野心平の発案。 明治100年の昭和43年(1968)命名。橋本堅太郎氏の父・彫刻家橋本高昇制作のブロンズレリーフ「二本松少年隊奮戦の図」や顕彰碑「二本松大壇口弔少年隊戦死墓」などが立つ。

明治100年の昭和43年(1968)命名。橋本堅太郎氏の父・彫刻家橋本高昇制作のブロンズレリーフ「二本松少年隊奮戦の図」や顕彰碑「二本松大壇口弔少年隊戦死墓」などが立つ。 光重公入府まもなく、城防備を目的に安達太良山麓より延々約18キロもの距離を城内各所に引水した用水。幕府へは内密だった。のち各村に灌漑用水として、城下町には生活・防水用として利活用。

光重公入府まもなく、城防備を目的に安達太良山麓より延々約18キロもの距離を城内各所に引水した用水。幕府へは内密だった。のち各村に灌漑用水として、城下町には生活・防水用として利活用。 室町時代は奥州探題(おうしゅうたんだい)職・畠山氏の居城。のち会津領時代に蒲生氏、加藤氏により石垣で築造、天守台は造られたが天守閣はできなかった。平成5年から総工費約5億3千万、2年かけ石垣の全面修築復元工事を完成。

室町時代は奥州探題(おうしゅうたんだい)職・畠山氏の居城。のち会津領時代に蒲生氏、加藤氏により石垣で築造、天守台は造られたが天守閣はできなかった。平成5年から総工費約5億3千万、2年かけ石垣の全面修築復元工事を完成。 裏門、今は門台石垣と門柱を立てた左右の礎石が残る。畠山氏あるいは蒲生氏時代の堀立柱による冠木門(かぶきもん)の柱穴も発掘調査で発見。

裏門、今は門台石垣と門柱を立てた左右の礎石が残る。畠山氏あるいは蒲生氏時代の堀立柱による冠木門(かぶきもん)の柱穴も発掘調査で発見。 千葉県印西市の「月影の井戸」、神奈川県鎌倉市の「星影の井戸」と共に日本の三井といわれる。

千葉県印西市の「月影の井戸」、神奈川県鎌倉市の「星影の井戸」と共に日本の三井といわれる。